展示資料室

資料① 吉村虎太郎の手紙(市指定有形文化財)

(原文)

致寸翰候、弥御安康珍重

不過之候、誠二過日ハ滞

留大二御馳走被成下

悉仕合候 然者両友此

度罷越候間 萬事宜御

執斗可被下 僕も後刻

参府之積二候得共 笠

取遅候故 如斯二御座

候 不具

三月六日

冨屋 土州

金兵衛様 吉村虎太郎

(内容)

先日は滞留し、

大変ご馳走になり

ありがとうございました

今度二人の友人が

行きますので、万事よろしく

取り計らってください

僕も後ほど京へ上るつもりですが、少し遅れますので

このようになっています

幕末の風雲児

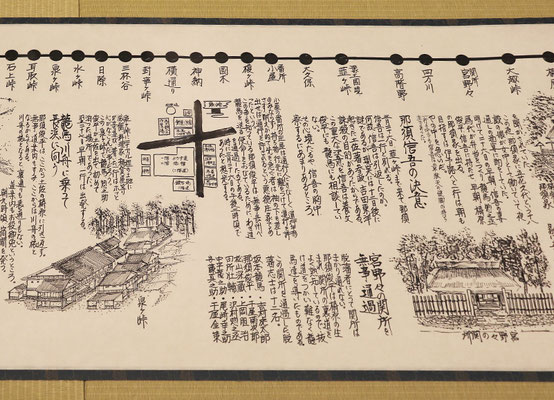

坂本龍馬四国路脱藩の行程(高知~長浜)

文久2年(1862)

3月24日高知出奔

25日檮原着(泊)

26日榎ヶ峠~泉ヶ峠着(泊)

27日宿間~長浜着(泊)

28日長浜出発

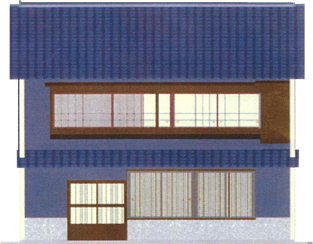

資料⑤ 冨屋金兵衛邸 復元図

資料⑥ 沢村 惣之丞 口供之記

これは沢村惣之丞(關雄之助は沢村の変名)が後年に口述したという脱藩行程の覚書。

龍馬の義兄高松順蔵(小埜は号、龍馬の姉千鶴の夫)が明治6年に書き写したもの。

四国における最終地として3月27日に到着した金兵衛宅は、沢村が虎太郎らと先に脱藩した際にお世話になった場所である。

冨屋金兵衛が土佐の志士を泊めたということは、大洲藩が勤王藩であったことに相通ずるものがあるように思われます。

(村上恒夫著 歩いてみよう坂本龍馬脱藩の道)より

覚

關(関)雄之助口供之事

三月二十六日 四満川より韮ヶ峠に至る

信吾これより引返す 小屋村より榎ヶ峠―横通り―封事ヶ峠―三杯谷―日除―水ヶ峠ヲ経て泉ヶ峠に至る

龍馬俊平と供に泊まれり

二十七、北表村より宿間村に至る

俊平コレヨリ引返ス

宿間村より金兵衛邸に至るまで

大洲城でを経涉すること七里半

金兵衛邸より招賢閣 三田尻まで二日を要せり

明治六年十一月十五日 自宅にて誌す

高松小埜 寫し

この他にも、展示室には解読できていない資料も含め、冨屋金兵衛が残したものが多数ございます。

ご宿泊でなくとも、お立ち寄りいただき、多くの方に金兵衛が残した当時の面影をお楽しみいただけたらと存じます。